Stichwörter, zu Theorien aufgeblasen

Was hat Sie an der digitalen Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren überrascht – und was hätten Sie sich von Netzpolitik mehr gewünscht?

Es gibt nicht die eine große Überraschung. Ich sehe viele kleine Veränderungen, die in der Summe den Unterschied machen. Man kann auf Machtverhältnisse schauen, auf Technologien, ökonomische Strukturen. Und in jeder dieser Dimensionen gelangt man zu anderen Erkenntnissen.

Im Bereich Technologie hat es sehr viele Veränderungen gegeben, die für die End-User gar nicht so sichtbar sind. Das ist für Nicht-Technikerinnen und –Techniker alles „chinesisch“. So hat sich zum Beispiel Javascript sehr entwickelt, während Java für normale Webanwendungen fast verschwunden ist. Flash ist verschwunden, dafür sind Javascript-Frameworks, React und Vue beispielsweise im Vormarsch. Der Weg von Netscape zu Chrome ist technisch. Paradoxerweise hat sich für die Nutzenden aber gar nicht so viel geändert: Seiten können mehr, sind aber schneller im Seitenaufbau, vor allem auf Mobilgeräten. Weil Anwendungen nun mehr und mehr in der Cloud laufen, ist der Browser tatsächlich das Betriebssystem geworden, wie man früher ganz verwegen sagte. Das Tempo wird immer schneller, nicht zuletzt, weil es immer mehr Schnittstellen zwischen Diensten gibt, und weil moderne Technologien Skalierung ermöglichen (Docker, Kubernetes). Innovationen erlauben es jeweils, auf einem höheren Level schnellere, bessere Lösungen zu bauen – die leider von der Komplexität her zunehmen.

Trotzdem gibt es heute wieder „schlanke Seiten“ auf dem Handy, wie im Netscape-Browser von 1997, als es äußerst leichtgewichtige, schlanke Textseiten gab. Ob ich „überrascht“ bin? Ja, weil es nicht absehbar war, nein, weil es doch nur leichter, schneller, einfacher geworden ist, während es unter der Haube sozusagen komplizierter wurde – die gleiche Entwicklung wie beim Auto. Das wiederum ist möglicherweise auch ein Problem für eine Open-Source-Gemeinde, weil es anspruchsvoller ist, mit der Technik hinterherzukommen. Im Bildungsbereich verfolge ich im Moment das Beispiel Moodle – so was konnte man in den 90ern bei Lycos auf drei Pizzaschachteln laufen lassen, aber wenn man heute hoch individualisierte Seiten und eine sechsstellige Zahl von Schülern morgens um acht online hat, ist das eine andere Nummer. Dafür muss man moderne Skalisierungstechniken und Devops beherrschen, das müsste etwa das Finanzministerium des Landes Bayern als Betreiber wohl noch lernen. Ich fürchte, wegen der zunehmenden Komplexität verschwindet auch das selbst gehostete und selbst gebastelte Blog. Weniger Probleme hat man eben mit Plattformen wie Facebook und Co – dass Menschen so bequem sind, hat mich dann doch etwas überrascht. Aber Menschen wollen es eben „convenient“, einfach losschreiben.

Lizenzhinweis

Zur Ökonomie: Dass es eine gewisse Klumpenbildung unter den Anbietern gibt, hat mich schon überrascht, aber der Vorsprung ergibt sich eben aus Datenbeständen und ständiger Weiterentwicklung. Ein kleiner, zum Beispiel nationaler Anbieter, hat da keine Chance gegen Google oder Amazon – das sind eben Economies of Scale. Dieselben Economies of Scale machen es umgekehrt auch vielen Kleinanbietern möglich, einer von etwa hunderttausenden von Shopify-Shops zu sein.

Was die politische Öffentlichkeit wiederum angeht, bin ich doch enttäuscht, dass wir so viel Häme, Geätze und Missgunst sehen, von Hassrede ganz zu schweigen. Aber Überraschung ist eben auch eine Folge falscher Erwartungen. Man hätte es sich denken können, wenn man gedacht hätte. Netzpolitik war aus meiner Sicht immer wieder mit der Abwehr von Eingriffen in Freiheitsrechte befasst, von Vorratsdatenspeicherung bis Uploadfilter, und auch mit Kämpfen um zeitgemäßes Urheberrecht. Was viel zu wenig geschah, war nach vorn gerichtete Gestaltung von Standards, Codes und Ressourcen.

Wie könnte Politik Technik besser einsetzen, um digitale Communitys und zivilgesellschaftliche Organisationen strukturell zu unterstützen?

Politik wäre besser beraten, wenn sie grundlegende Softwareentwicklung fördern würde statt auf Projektebene zu investieren. Software ist in Schichten aufgebaut und hat Spezialfunktionen, erst daraus ergeben sich dann Applikationen. Man muss in einer Art Landschaft von Anwendungen denken, Beispiel CivicTech, und von hier aus grundlegende Module entwickeln. Das gilt aber ebenso für kommerzielle Bereiche wie E-Commerce oder auch von allen nutzbare Anwendungen wie modernste Wikis.

Ein Beispiel: Mitgliederverwaltungen, Spendenprozesse und Newsletter von Vereinen und anderen NGOs. Da ist ein großes Feld zu bestellen, mit dem man die Zivilgesellschaft stärken kann. Von hier aus ist es gar nicht so weit bis zu CRM-Software, die auch in kommerziellen Umfeldern gebraucht wird. Man sieht es auch in der Ordnungspolitik: Buchhändler beziehen Shopsysteme entweder vom Distributor, der nur begrenzt ihre Interessen verfolgt, oder sie müssen sich Shops für fünfstellige Beträge von einer Agentur bauen lassen, was sie finanziell stark belastet und selten wirklich gute Lösungen bringt. Warum fördert man nicht beispielsweise Shop-Infrastruktur, spezialisiert sie für Branchen wie Buchhändler (z. B. für spezifische Metadaten wie ISBN) und sichert den Code nicht gegen Übernahme ab? Es passiert ja immer wieder, dass Open Source wie Java von Oracle gekauft wird oder Magento von Ebay. Es wäre wichtig, nach grundlegenden Software-Architekturen und Tools zu schauen, die in verschiedenen Lösungen enden können. Dafür braucht man allerdings eine Art Project Office für eine Landschaft an Projekten (sog. „Programmen“) und viel mehr Fach-Know-How als nur ein paar Coder.

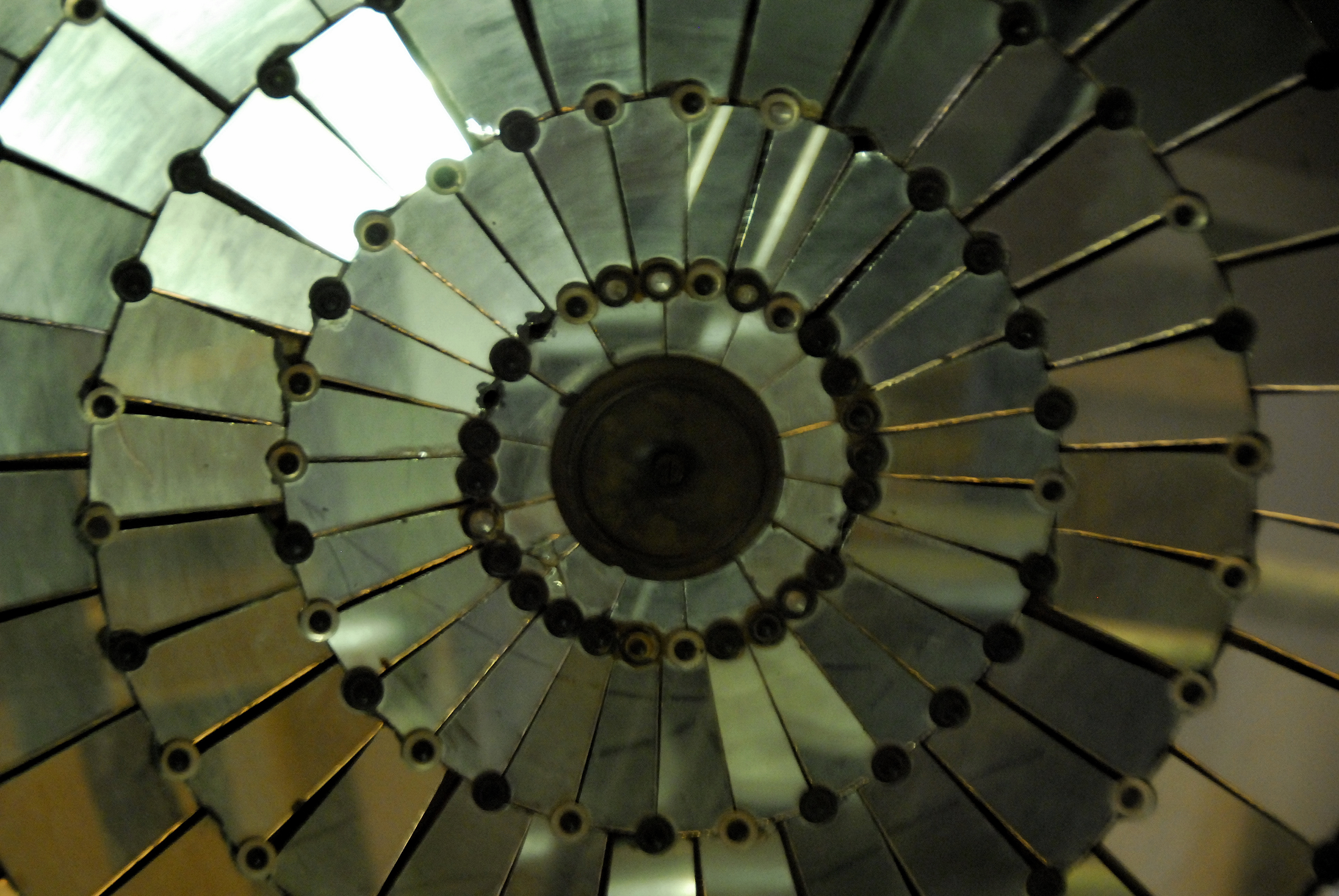

Wikimedia ist ja auch so ein Fall. Wenn man die nächsten Schritte mit den Features von Enterprise-Wikis zusammendenkt und auf eine technologische Basis setzt, wäre vielleicht viel gewonnen. Auch viele Unternehmen leiden ja unter teurem Sharepoint-Gebastel. Dafür müsste man freilich auch mal kommerziellen Software-Anbietern die Stirn bieten, was Politik ungern macht, auch weil es keine steuernden Instanzen gibt.

Ich wünsche mir von der Politik eine koordinierende Hand, um aktiv Infrastruktur zu entwickeln, die für völlig verschiedene Bereich genutzt werden kann. Hier muss man allerdings Open Source nicht gegen proprietäre Lösungen ausspielen, beide sind gut miteinander verträglich. Kommerziell läuft ja ohnehin viel auf Open Source, wie man umgekehrt mit Open-Source-Modellen auch Kontrolle behalten kann.

Lässt sich die Netz-Community in eine Open-Source- und eine Microsoft-Fraktion unterteilen?

Ja, das ist mein Eindruck, oder mehr noch: Es sind zwei „Communitys“, zwei Sphären, die Lagerkämpfe aufführen. In der Praxis leben jedoch Open-Source- und proprietäre Lösungen „in harmony“ auf jedem Computer. Und ich halte Open Source auch nicht a priori für besser. Das hängt vom Anwendungsbereich ab. Wenn es um Software für die öffentliche Hand geht, ist Open Source sehr sinnvoll, weil besser erkennbar ist, ob jemand Hintertürchen eingebaut hat. Es gibt aber auch Bereiche, wo Open Source als ökonomische Waffe eingesetzt wird, um andere zu verdrängen. Google hat Apple damit im Mobile-Bereich vom Thron geschoben.

„Es ist tatsächlich leicht, abstrakt und dogmatisch verschiedene Positionen einzunehmen und sich dabei den Schädel einzuschlagen, statt wirklich aufs Konkrete zu gehen.“

Christoph Kappes

Wenn man sich anschaut, wie erfolgreich Google mit Android ist – das ist ein Open-Source-Modell. Oder wie erfolgreich Google mit Chrome und Chromium ist. Ebenfalls Open-Source-Modelle, die aber mit bestimmten Strukturen gesteuert werden: Über Bezuschussung, bestimmte Schlüsselpositionen, über Einfluss in Gremien sichert man sich eine Position der Spinne im Netz. Umgekehrt wird Open Source gern auch kommerziell vereinnahmt, etwa Java durch Oracle oder Magento durch eBay. Ich denke, Politik müsste dafür sorgen, dass es keine Machtverklumpungen allein durch Software geben kann, die Abhängigkeiten zwischen Software-Schichten sind schon eine Besonderheit. Etwa kann, wer den Browsermarkt kontrolliert, auch eine exklusive Sonderstellung auf anderen Ebenen erreichen. Daher sehe ich es mit Sorge, wie Mozilla in Deutschland fast bis zur Bedeutungslosigkeit gelangt ist.

Häufig wird kritisiert, dass Politik Technik mit der Intention der Überwachung und Kontrolle nutzt. Verstellt der öffentliche Fokus auf diese Problematik andere, wichtigere Zukunftsfragen?

Das sollte man nicht gegeneinander aufrechnen. Die Öffentlichkeit verfügt über genug Aufmerksamkeit, um mehr als ein Thema zu behandeln. Da verstellt grundsätzlich nichts irgendetwas. Es ist aber schon eine Frage, wo man den Schwerpunkt setzt. Und es liegt in der Geschichte des Staates, dass Politik eher Eingriffe als Leistungen managt. Wir sehen auch in der Corona-Krise, wie schwer es fällt, eine Infrastruktur aufzubauen, das ist langsam (Warn-App), nicht immer professionell (Luca-App), von der Governance nicht gut gemacht. Was der Chaos Computer Club macht, müsste eigentlich eine öffentliche Stelle machen, und es braucht einfach mehr Ressourcen an IT im öffentlichen Dienst. Auch das RKI ist ein Beispiel für eine meines Erachtens wirklich haarsträubende Praxis an Excel-Gebastel, das erinnert mich an die 1990er – und die Lösung ist nicht kompliziert.

Wir versteigen uns alle miteinander auch immer wieder in Abstraktionsdebatten, die mir ein bisschen zu dogmatisch sind. Die Grundrechtsverankerung des Datenschutzes kann ich als Jurist gut nachvollziehen, aber man muss stärker die ohnehin anfallenden Kommunikationsdaten von sensibleren Daten unterscheiden. Man muss die Fälle, die völlig unterschiedlich in ihrer Gefährdung sind, mehr differenzieren. Dies betrifft etwa zur Pandemiebekämpfung erhobene Kontaktdaten, die kurzfristig gelöscht werden müssen. Diese ganze Infrastruktur braucht allerdings auch ein „End of Live“, das hat die Politik nicht gut gemacht – so eine CWA-Infrastruktur muss sich, überspitzt gesagt, automatisch löschen.

Es ist tatsächlich leicht, abstrakt und dogmatisch verschiedene Positionen einzunehmen und sich dabei den Schädel einzuschlagen, statt wirklich aufs Konkrete zu gehen und zu fragen: Wo genau liegt das Problem? Das verbauen wir uns häufig durch ideologisch gefärbte Diskussionen. Die Lager reden zu wenig konstruktiv miteinander.

Wir erleben auch Diskussionen, getrieben durchs Feuilleton, die wissenschaftlich eigentlich überholt sind, aber sich aus Unkenntnis meme-artig wiederholen. Die Filter-Bubble-Theorie von Eli Pariser wird heute immer noch überall kolportiert, obwohl sie sich wissenschaftlich kaum bestätigen lässt und obwohl wir aus meiner Sicht ganz andere Probleme in der Kommunikation haben. Der Vorwurf eines „Solutionism“, den Evgeny Morozov formuliert hat, wird ebenfalls heute noch weiter transportiert, obwohl es in der Technikgeschichte ein völlig normaler Vorgang ist, zunächst eine Erfindung zu machen, und dann zu überlegen, was sich damit anfangen lässt. Das ist technikgeschichtlich der Gang der Dinge. Als das Radio bereits erfunden war, wusste man nicht, dass man es erfunden hatte. Man musste noch ein paar Jahre ausprobieren.

Genau so ist es im Software-Bereich. Das ist ein Wechselspiel von technischem Artefakt und sozialen Strukturen, die wiederum antagonistisch sind, chancen- oder risikorientiert. Es wird aus meiner Sicht zu viel an Stichwörtern, die irgendwo aus den Feuilletons aufgeschnappt wurde, als Theorie aufgeblasen und zu Distinktionszwecken unhinterfragt nachgeplappert.

Weitere Infos:

- Webseite Christoph Kappes

- Kappes bei Twitter